2013,08,15, Thursday

仕事が終わってからは、できるだけ自分の能力を上げる努力をしようと心掛けています。

一区切りしたので、優和公認会計士共同事務所が編集した「もう悩まない 資金繰りがわかる本」というのを読み返してみました。以前に読んだときには気付かなかったことが、自分の実力があがれば見えてきます。 今回は資金繰りに関心があるということもあり、前回読んだときとは全然感じ方が違いました。 少しは私も成長したのですかね?

いつも思うのですが、いいことが書いてあるなぁで終わらず、それらを一つでも多く実行することが大切ですね。

まだ読んだことがない方は、是非読んでください。

京都本部 中村

2013,08,01, Thursday

「中小企業金融円滑化法」が終了して約4カ月が経過しました。その後の金融機関の対応に変化があったかどうかという点について私の顧問先のお客様の状況を例にとってお伝えしたいと思います。

金融庁は金融円滑化法終了に際して「中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針」において以下のようなコメントを出しています。

・金融機関が、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべきということは、円滑化法の期限到来後においても何ら変わりません。

・金融検査・監督の目線やスタンスは、円滑化法の期限到来後も、これまでと何ら変わりません。

・検査・監督を通じて金融機関に対し、関係金融機関と十分連携を図りながら、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるよう促します。

・円滑化法の期限到来後も不良債権の定義は変わりません。

(貸付条件の変更等を行っても不良債権とならないための要件は恒久措置です)

・個々の借り手の経営改善にどのように取り組んでいるのか、検査・監督に

おいて、従来以上に光を当てます。

上記のコメントからすると金融円滑化法が終了しても対応に変化はないと理解することができますが実際にはどのような状況になったのでしょうか。

その点について私の顧問先の返済猶予をしているお客様の状況が参考になると思います。そのお客様は約1年前から返済猶予を受けています。そして金融円滑化法終了後にその返済猶予期間1年が経過しましたがまだ返済をスタートさせるまでには経営状態が回復していない状況でした。その現状をお伝えして返済猶予の半年間の延長をお願いしたところ金融機関の担当者から受け入れていただくことができました。この事実からは確かに金融円滑化法終了後も対応のについて大きな変化は見られない状況でした。ただ以下のような対応をとってきたことによって受け入れてもらえたのだと感じています。

・毎月の試算表提出

・毎月の月次資金繰予定表

・毎月の日繰表の作成提出

・毎月の今後の売上見込状況がわかる資料。

・経営改善計画書(10カ年計画書)の作成提出

・上記資料を利用しての金融機関担当者との毎月の面談実施

ポイントは金融機関に状況をタイムリーに伝えて理解を得ること。経営改善に向けて努力を続けていることを伝えることです。金融機関の担当者も上記の資料を作成して状況を伝えて経営改善に向けて日々努力をしていることがわかればある程度柔軟に対応をしてくれるものです。返済猶予期間中努力もせず資料も提出せずなんの報告もしない状況ではおそらく返済猶予の延長は受け入れてもらえなかったと思います。

ただし返済猶予については無期限に延長できるものではないため返済猶予期間中に抜本的な経営改善を行っていくことが重要になります。経営改善計画書が絵に描いた餅にならないように実際に行動を起こしていくことによって苦しい状況を打開することができるはずです。経営改善について悩んでおられる経営者の方は是非税理士法人優和にご連絡ください。

税理士法人優和 京都本部 金山昌泰

2013,07,18, Thursday

■子会社等を整理する場合の損失負担に関する処理について■

今回は、子会社等を整理する場合の損失負担に関する処理(寄付金に該当するか否か)について国税庁タックスアンサーを中心にまとめてみましたので御確認下さい。

以下に詳細を記載しておりますが、結論としては親会社側が損失負担することに関する経済合理性が認められるか否かが争点になります。言い換えれば、損失負担を行うだけの相当な理由がない場合は寄付金認定されるリスクが大きいという点に留意が必要になります。

No.5280 子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等

[平成24年4月1日現在法令等]

いわゆるバブル経済の崩壊以降、子会社等の倒産等を防止するため又は整理するために損失負担、債権放棄及び無利息貸付け等(以下「損失負担等」といいます。)を行ういわゆる再建支援等事案が増加しています。

これらの事案にあっては、損失負担等を行う者(以下「支援者」といいます。)の損失負担等の額が税務上寄附金に該当するか否かが、支援者の所得計算に影響を及ぼすこととなります。

このため、再建支援等事案の損失負担等の税務上の取扱いについて、事前相談に応じているところです。

(寄附金課税の対象となるか否かの検討)

Q2-1

法人税法上の寄附金は、どのようなものをいうのですか。

A2-1

法人税法は、寄附金そのものについての直接的な規定を置かず、「寄附金の額」についての規定を置くことにより、寄附金を間接的に意義付けています。

【参考】

法人税法第37条

第1項~第6項省略

第7項 前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。

第8項 内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与をした場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、前項の寄附金の額に含まれるものとする。

なお、過去の裁判において、寄附金について次のような判決があります。

1 寄附金とは、名義のいかんや業務の関連性の有無を問わず、法人が贈与又は無償で供与した資産又は経済的利益、換言すれば、法人が直接的な対価を伴わないでした支出を広く指称するものと解すべき(昭57.9.30 広島高裁松江支部昭56(行コ)1)。

2 法人が無利息貸付け等により経済的利益の供与をした場合、相手方からこれと対価的意義を有するものと認められる経済的な利益の供与を受けているか、あるいは、その経済的利益を手放すに足る何らかの合理的な経済目的その他の事情が存する場合でない限り、経済的利益相当額は、その法人の収益として認識される(寄附金課税の対象となる)ことになる(昭53.3.30 大阪高裁昭47(行コ)42))。

Q2-3

法人税基本通達9-4-1、9-4-2の趣旨は、どのようなものですか。

A2-3

法人税基本通達9-4-1、9-4-2は、次のとおりです。

【参考】

法人税基本通達

(子会社等を整理する場合の損失負担等)

9-4-1 法人がその子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等のために債務の引受けその他の損失負担又は債権放棄等(以下9-4-1において「損失負担等」という。)をした場合において、その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当な理由があると認められるときは、その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする。

(注) 子会社等には、当該法人と資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者が含まれる(以下9-4-2において同じ。)。

(子会社等を再建する場合の無利息貸付け等)

9-4-2 法人がその子会社等に対して金銭の無償若しくは通常の利率よりも低い利率での貸付け又は債権放棄等(以下9-4-2において「無利息貸付け等」という。)をした場合において、その無利息貸付け等が例えば業績不振の子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づくものである等その無利息貸付け等をしたことについて相当な理由があると認められるときは、その無利息貸付け等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする。

(注) 合理的な再建計画かどうかについては、支援額の合理性、支援者による再建管理の有無、支援者の範囲の相当性及び支援割合の合理性等について、個々の事例に応じ、総合的に判断するのであるが、例えば、利害の対立する複数の支援者の合意により策定されたものと認められる再建計画は、原則として、合理的なものと取り扱う。

上記通達の趣旨は、次のとおりです。

法人税の執行上、民商法重視の立場に立てば親子会社といえどもそれぞれ別個の法人ですから、仮に子会社が経営危機に瀕して解散等をした場合であっても、親会社としては、その出資額が回収できないにとどまり、それ以上に新たな損失負担をする必要はないという考え方があります。しかしながら、一口に子会社の整理といっても、親会社が、株主有限責任を楯にその親会社としての責任を放棄するようなことが社会的にも許されないといった状況に陥ることがしばしば生じ得ます。

つまり、親会社が子会社の整理のために行う債権の放棄、債務の引受けその他の損失負担については、一概にこれを単純な贈与と決めつけることができない面が多々認められるということであり、このようなものについて、その内容いかんにかかわらず、常に寄附金として処理する等のことは全く実態に即さないといえます。

また、一概に無利息又は低利貸付けといっても、そのことについて経済取引として十分説明がつくという場合には、子会社整理等の場合における損失負担等と同様に、常にこれを寄附金として取り扱うのは相当でないといえます。

そこで、そのようなものについては、税務上も正常な取引条件に従って行われたものとして取り扱い、寄附金としての認定課税をしない旨を明らかにしたものです。

Q4

平成10年6月、法人税基本通達が改正されましたが、従来の取扱いを変更したのではありませんか。

A4

法人税基本通達9-4-1及び9-4-2は、法人税法に規定されている寄附金に関する解釈通達です。

この場合の寄附金とは、法人税法第37条第7項において「金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与」とされてますが、その経済的な利益を供与することについて、経済合理性が存する場合には、単なる贈与ではありませんので、従来から、その供与した経済的利益の額は寄附金に該当しないものとして取り扱うこととしています。

このことについて従前の法人税基本通達では、その支援方法が無利息・低利融資である場合のみが示され、債権放棄や資金贈与が明示されていませんでしたので、これを明確にしたものです。

また、再建の対象となる「子会社等」には、子会社のほか、取引先、役員を派遣している会社、資金を貸し付けている会社等も含まれることとして取り扱っており、この点を明らかにしたものです。

さらに、「合理的な再建計画」か否かについての判断基準(支援額の合理性、再建管理の有無、支援者の範囲の相当性、支援割合の合理性等)を明らかにし、例えば、利害の対立する複数の支援者の合意により策定されたと認められる再建計画は、従来から、原則として、合理的なものとして取り扱っていたところから、この点についても明らかにしたものです。

これらの通達改正は、いずれも、従来からの取扱内容をより分かり易くするために明確化を図ったものであり、範囲を拡げたり、取扱いを緩めたりしたものではありません。

Q5

再建支援等事案の事前相談に係る検討事項の概要はどのようなものですか。

A5

再建支援等事案に係る検討項目及びその概要は次のとおりです。

Q2-4

子会社等を整理又は再建する場合の損失負担等が経済合理性を有しているか否かはどのように検討するのですか(合理的な整理計画又は再建計画とはどのようなものをいうのですか。)。

A2-4

子会社等を整理又は再建する場合の損失負担等が経済合理性を有しているか否かは、次のような点について、総合的に検討することになります。

1 損失負担等を受ける者は、「子会社等」に該当するか。

2 子会社等は経営危機に陥っているか(倒産の危機にあるか)。

3 損失負担等を行うことは相当か(支援者にとって相当な理由はあるか)。

4 損失負担等の額(支援額)は合理的であるか(過剰支援になっていないか)。

5 整理・再建管理はなされているか(その後の子会社等の立ち直り状況に応じて支援額を見直すこととされているか)。

6 損失負担等をする支援者の範囲は相当であるか(特定の債権者等が意図的に加わっていないなどの恣意性がないか)。

7 損失負担等の額の割合は合理的であるか(特定の債権者だけが不当に負担を重くし又は免れていないか)。

(注) 子会社等を整理する場合の損失負担等(法基通9ー4ー1)の経済合理性の判断の留意点

・ 上記2については、倒産の危機に至らないまでも経営成績が悪いなど、放置した場合には今後より大きな損失を蒙ることが社会通念上明らかであるかを検討することになります。

・ 上記5については、子会社等の整理の場合には、一般的にその必要はありませんが、整理に長期間を要するときは、その整理計画の実施状況の管理を行うこととしているかを検討することになります。

支援者にとって損失負担等を行う相当な理由

Q3-5

支援者にとって損失負担等を行う相当な理由があるか否かは、どのように検討するのですか。

A3-5

<共通> 支援者にとって損失負担等を行う相当な理由があるか否かは、損失負担等を行い子会社等を整理することにより、今後蒙るであろう大きな損失を回避することができる場合、又は、子会社等を再建することにより、残債権の弁済可能性が高まり、倒産した場合に比べ損失が軽減される場合若しくは支援者の信用が維持される場合などが考えられます。

損失負担(支援)額の合理性

Q3-6

損失負担(支援)額の合理性は、どのように検討するのですか。

A3-6

<共通> 損失負担(支援)額が合理的に算定されているか否かは、次のような点から検討することとなります。

1 損失負担(支援)額が、子会社等を整理するため又は経営危機を回避し再建するための必要最低限の金額とされているか。

2 子会社等の財務内容、営業状況の見通し等及び自己努力を加味したものとなっているか。

子会社等を再建又は整理するための損失負担等は、子会社等の倒産を防止する等のためにやむを得ず行われるものですから、損失負担(支援)額は、必要最低限の金額でなければなりません。一般的に、支援により子会社等に課税所得が発生するようなケースは少ないと考えられます。

支援金額が過剰と認められる場合には、単なる利益移転とみなされ、寄附金課税の対象となります。

なお、支援の方法としては、無利息貸付、低利貸付、債権放棄、経費負担、資金贈与、債務引受けなどがあり、その実態に応じた方法が採用されることになるものと考えられます。

更に必要最低限の支援ですから、子会社等はそれなりの自己努力を行っていることが通例であり、損失負担(支援)額は、被支援者等の自己努力を加味した金額となります。

この場合、どのような自己努力を行うかは、法人の経営判断ですが、一般的に遊休資産の売却、経費の節減、増減資等が考えられます。

★子会社支援等に係る判例、裁決例

■子会社支援損の否認(国税不服審判所・平成14年6月裁決)

子会社等に対する貸付金の債権を放棄し、その損失額を子会社支援損とした金額が寄附金に当たるか否かが争われた事案。

1)税務当局の主張

税務調査の際に、子会社に対する貸付金の債権放棄にともなう損失額を子会社支援損として損金参入していた金額を寄附金と認定した。

2)会社側の主張

子会社が銀行から債務超過解消を求められており、それができなければ審査請求人が銀行借入金の肩代わりをしなければならない状況の中、合理的な再建計画に基づいてなされたものであり、その負担をしなければグループ企業全体の信用収縮という重大な結果を招くことになり、寄附金には該当しない。

3)裁決

子会社は銀行から債務超過解消を求められていた事実は認められないと認定した上で、子会社自身の判断で請求人に債権放棄を要請していたこと、子会社が資金ショートにより倒産する状況にはなかったこと、貸付金の元本の返還猶予と金利の棚上げを行った場合とを比べてみても、子会社の資金効果は何ら異ならないこと、さらに子会社は自力再建が可能と認められることなどを理由にあげ、債権放棄が倒産を防止するためにやむを得ず行われたものであるとか、合理的な再建計画に基づいてなされたものとは認められないと判断し、寄附金に該当する。

■増資新株を利用した子会社支援(東京地方裁判所・平成12年11月判決)

A社は、子会社B社、C社を支援する形で多額の貸付けを行っていたが、両子会社の経営悪化により、貸付金が不良債権化していた。不良債権の処理を行い体質改善すべきとの取引銀行の意見もあり、A社は子会社を支援しつつ、不良債権化した両子会社への貸付金の処理をするため次のような方法を行った。

(a) B、C両子会社に増資をさせる

(b) B、C社の増資新株を額面金額よりはるかに高い額で引き受け、A社に借入金の返済をさせる

(c) A社は増資新株を他社に低額で譲渡し、株式譲渡損により当期発生が見込まれる4億円の利益を減少させた

1)税務当局の主張

(a)~(c)の行為は、当期において見込まれた4億円という利益を消去し、法人税の負担を不当に減少するための行為であり、増資新株の引受額算定に法人税法第132条を適用し、増資新株の払込金額と額面との差額は寄附金に該当すると認定した。

2)会社側の主張

(a)~(c)の行為は、子会社を救済する必要性、妥当性があり、合理的な行為であること、商法上額面金額が株の最低価額を示すものであること、また法人税法施行令第38条第1項第1号の「払込みにより取得した有価証券の取得価額はその払い込んだ金額としなければならない」という規定からも、税務署の処分は不当である。

3)判決

両子会社への貸付金それ自体が貸倒処理等により損金に算入できるか否かにつき、貸倒損失の計上や債権放棄を行ったことに関し、両子会社がまだ存在できる可能性をもっており、両子会社の財務状況や業態の将来的見通しから、貸付金の全額が回収不能に陥ったと認めることはできないとし、貸倒処理の損金算入は認められないとした。

また、(a)~(c)の行為は、「法人税の負担を不当に減少させる行為、計算」で「通常の経済人の行為として不合理、不自然な行為・計算」として、法人税法第132条(行為計算否認規定)が適用されると裁決した。

公認会計士・税理士 楢原 英治

2013,07,16, Tuesday

平成25年1月24日に「平成25年度税制改正大綱」が公表されました。

その中でも法人税制においては「成長と富の創出の好循環」の実現に向け、中小企業の活力強化措置などが講じられることになりました。

今回は、平成25年度税制改正に盛り込まれた設備投資に関する税制措置について2つご紹介したいと思います。

◆商業・サービス業の設備投資に対する税制措置

特定中小企業者等が、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、経営改善設備の取得等をして、卸売行等一定の事業の用に供した場合には、初年度において取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除(当期の法人税額の20%を上限とし、控除限度超過額については1年間の繰り越しができる。)のいずれかを選択して適用する事が出来るようになりました。

経営改善設備の対象となるのは

1)器具備品 1台又は1基の取得価格が30万円以上

2)建物付属設備 一つの取得価格が60万円以上のもの

となります。

ただし、この制度を利用するためには国が認定した金融機関、税理士、公認会計士などの経営革新等支援機関などからの経営改善に関する指導及び助言を受け、申告時に指導及び助言を受けたその旨を明らかにする書類の添付が必要となりますのでご注意ください。

◆設備投資需要の喚起と促進のための税制措置

生産等設備の更新を促進して生産性の向上を図るともに、設備投資需要を喚起する観点から、特別償却または税額控除により早期の投資回収を可能とする生産等設備投資促進税制が創設されました。

具体的には

(1)生産等設備への年間投資額が減価償却費を超え、かつ、

(2)生産等設備への変換投資額が前年度と比較して10%超増加、

した事業年度において、所得等をした機械・装置について、30%の特別償却又は3%の税額控除(法人税額の20%を限度)のいずれかを選択して適用することができます。

こちらは前述の「商業・サービス業の設備投資に対する税制措置」とは異なり、経営改善に関する指導などを受けることなく活用できる制度となります。

ちなみに、「税額控除」とは、法人税額から直接税額を控除することができる制度です。

その分だけ納付する法人税額が少なくなります。

「特別償却」を選ぶと、通常の減価償却費とは別枠で、取得した事業年度に「取得価額×30%」を特別に償却することができます。

設備を早期で償却することで費用化を早め、節税や資産の陳腐化に備えることが可能となります。

いずれの制度も設備投資を行う予定のある中小企業にとっては、税金を抑えて内部留保を高めるのに効果的な制度といえるでしょう。

設備投資税制・補助金のを上手に活用し、計画的な設備投資をしたいものです。

茨城本部

香川 敦子

2013,07,01, Monday

近年の税務調査の内容及び対策

今回は、近年の税務調査の内容及び対策について記載させて頂きます。

まず、はじめに結論を書きますと、税務調査で聞かれる項目は概ね決まっています。

具体的には、売上、仕入れ・棚卸資産、人件費、経費です。

各項目について、税務調査のチェックポイントを記載しましたので参考にして下さい。

①売上(売掛金の計上妥当性)

売上計上について、原則として商品販売では出荷基準で売上計上し、役務提供契約の場合には、役務提供完了の事実をもって売上計上されると思います。

これに関しての締め日処理が適切に行われているかどうか確認されます。

例えば、3月決算法人で3月31日に出荷したものが3月売上に計上されているか、3月31日に作業完了したものが3月売上に計上されているかという点について注意が必要です。

ちなみに、税務調査では請求書のチェックだけではなく、請求書の元となる書類(納品書、出荷伝票、作業報告書、出面帳等)との整合性まで確認されます。

②仕入れ・棚卸資産(決算日直前における商品等の仕入れについての棚卸計上妥当性)

決算日直前で仕入れたものは高い確率で在庫として期末に残っていることが想定されますが、これに関して適切に処理されているかどうか確認されます。

例えば、3月20日に仕入れた商品が4月10日に売れた場合に3月末の棚卸資産に当該在庫が漏れなく計上されていることを確認されます。

また、在庫が手元にない場合(未着品や外部保管在庫)については、特に注意して処理するべきと言えます。

③人件費(弁当代、報奨金等)

人件費については、まず職員名簿などにより架空人件費がないことを確認します。

次に、1人別源泉徴収簿等を確認します。

また、細かい点ですが、弁当代についての所得課税の処理や永年勤続報奨金を渡す場合なども所得課税が必要になる場合もあるので注意が必要です。

④経費(現金支払いの経費等)

経費に関しては、通常は元帳をざっと見て担当者が気になる項目について説明を求められます。

現金で多額の支払いをしているケースや、明らかに役員による私的経費の疑いがあるもの等、個別具体的に列挙することは難しいですが、オカシなものは入れないように注意して下さい(笑)。

⑤その他(副産物売上等の計上網羅性)

商売の内容によっては、価値のある作業クズ等が発生するケースがあります(鉄くず、ダンボール等)。

廃材回収業者が現金買取を行なっている場合が多いため、収入計上が適切に行われているか確認されます。

また、自動販売機を設置している場合で売上金額の一部を設置手数料として収受している場合にも注意が必要です。

最後に、

税務調査と言われると、悪いことをしていなくても気持ちの悪い部分があるものです。

けれども、調査官も人間ですし、租税の公平性を担保するためには税務調査はなくてはならないものだと思います。

なので、健全な処理を常に心掛けて、正々堂々と調査に臨めるように正しい決算書類を作成しましょう。

今回記載させて頂いた内容が少しでも皆様のお役に立てたならば幸いです。

茨城本部

楢原 英治

2013,06,17, Monday

5月末、こんなニュースがありました。「住宅バリアフリー減税、ミスで税収1億円減。条文記載漏れで5万円多く補助」というものです。何のことだろう?と調べてみると、要するに税制改正大綱の内容が「所得税法等の一部を改正する法律」に反映されていないということです。具体的には、減税上限額を平成25年1月1日から平成26年3月31日までの間は15万円としなければならないところを、平成29年12月31日まで通しで20万円としてしまったということです。実際、条文を調べてみると「所得税法等の一部を改正する法律」及び「租税特別措置法」いずれもその平成25年1月から平成26年3月までの経過措置が記載漏れとなっておりました。財務省は、条文通り15万円の経過措置は行わないという見解を示したわけですが、「人間のやることなのでミスはつきもの」というおおらかな気持ちを納税者に対しても持っていただきたいなあというのが率直な感想です。

さて、本題ですが、まず通常の住宅ローン減税及び認定長期優良住宅の住宅ローン減税が拡充・延長されました。次表のとおりです。

(一般住宅の場合)

居住年 借入限度額 控除率 控除限度額 最大控除額

平成25年1月~平成26年3月 2,000万円 1.0% 20万円 200万円

平成26年4月~平成29年12月 4,000万円 1.0% 40万円 400万円

(認定長期優良住宅の場合)

居住年 借入限度額 控除率 控除限度額 最大控除額

平成25年1月~平成26年3月 3,000万円 1.0% 30万円 300万円

平成26年4月~平成29年12月 5,000万円 1.0% 50万円 500万円

次に認定長期優良住宅の所得税特別控除額の拡充・延長について次表のとおりです。

居住年 対象住宅 控除対象限度額 控除率 控除限度額

平成25年1月~平成26年3月 認定長期優良住宅 500万円 10% 50万円

平成26年4月~平成29年12月 認定長期優良住宅

認定低炭素住宅 650万円 10% 65万円

いずれについても、万が一、消費税増税が見送られた場合には「平成26年4月~平成29年12月」の各種数値について「平成25年1月~平成26年3月」の数値を継続することとなってます。

また、「特定増改築のローン減税」、「省エネ改修」、「バリアフリー改修」及び「耐震改修」についても同様に拡充・延長されています。しかし、冒頭のとおり「バリアフリー改修」については「平成25年1月~平成26年3月」と「平成26年4月~平成29年12月」との区分がされなかったので、万が一、消費税増税がされなかった場合においても拡充された数値(上限20万円)が継続適用されるのかなあと思ったのですが、上限15万円に減額されるようですね。思い込みは危険ですね。

埼玉

柳原 圭一

2013,05,28, Tuesday

2014年1月よりNISA(日本版ISA、少額投資非課税制度)が始まることとなります。

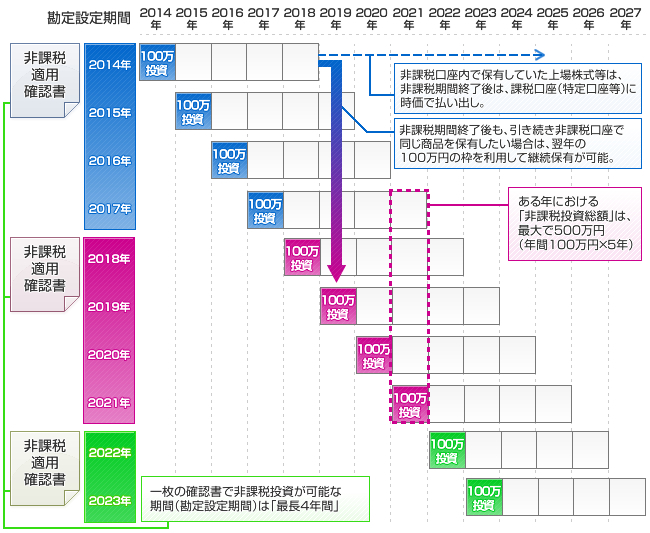

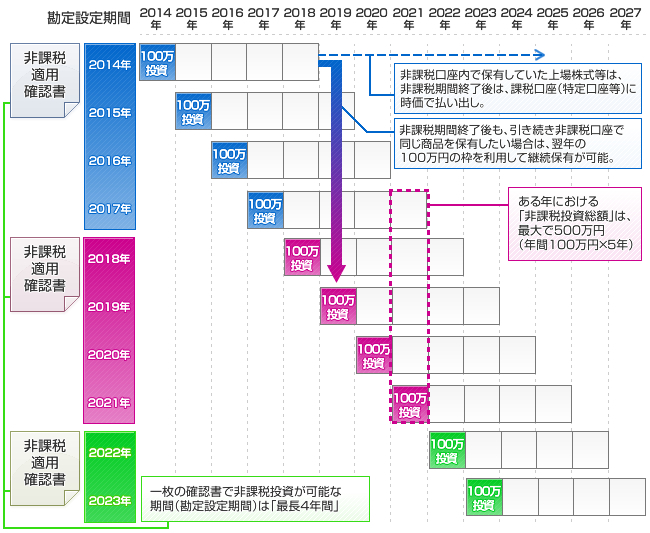

すでにご存じの方も多いと思いますが、簡単に概要をおさらいすると、2014年から10年間、毎年100万円を上限として最大で500万円、開設された非課税口座内において上場株式、ETF,REITなどに投資した場合、その売却益や配当金、分配金が非課税となるものです。(具体的なイメージは下記の表の様になります。)

非課税期間は5年ですが、5年経過後売却せず投資を継続する場合選択肢は2つあり、1つは新たな非課税枠に移行(この場合も更に非課税期間が5年)もう一つは特定口座等の課税口座へ移行することとなります。

現時点の制度では、特定口座等の課税口座へ移行する場合、その時点が新たな購入価格(購入し直したと見なされる)となることから、当初の購入価格より値下がりしている場合、値下がり部分がなかったものとみなされてしまいます。

そもそもこのNISAというのはイギリスのISAをお手本としたものですが、本家のイギリスでは、口座開設期間も非課税期間も無期限なので現在の日本の様に運悪く購入時以降、値上がりすることなく非課税期間が終わってしまうこともなく、塩漬けにしてどんなに長期間保有していても値上がりし、売却すればその売却益は非課税となります。

イギリスでは、株式型ISAの他、預金型ISAもあり、人口の約4割がISA口座を保有しているそうです。やはり非課税期間が無期限ということは魅力のひとつなのでしょうか。

もし、この制度を恒久的に根付かせるのならば日本も本家にならい非課税期間を無期限にするといった措置も必要となりそうです。

埼玉本部 菅 琢嗣

2013,05,10, Friday

2008年12月に「民による公益の増進を目指して」という標語のもと、新しい公益法人制度が施行されました。そして、従来の公益法人は、公益社団・財団法人もしくは一般社団・財団法人に移行するため、平成25年11月30日までに内閣府もしくは都道府県に移行申請し、その上で、移行認定・移行認可を受ける必要があり、申請を行わなかった場合には解散となります。あと約半年でその期限が迫っています。

さて、大きな括りとしてはNPO法人も、民による公益の増進の一端を担うものと思われ実際にその数は年々増えてきています。NPO法人会計基準については、2010年7月20日に、全国各地のNPO支援センターからなるNPO法人会計基準協議会他を主体として策定(2011年11月20日一部改正)されております。しかし、これは法定された基準ではなく、公認会計士又監査法人による会計監査を受けるための会計基準として認められているものではありません。

反面、NPO法第27条第3号においては、作成する計算書類等は活動計算書・貸借対照表・財産目録とされており、旧法の収支計算書・貸借対照表・財産目録から改正されていることなど新しい会計基準をベースにした変更がされています。(その他、諸論点がありますが、今回は割愛します。)そこで現状は、法定された会計基準は存在しないものの、中長期的に考えれば、民による公益の増進を有効なものとするため、拠り所とするにふさわしい共通集約的目安として新会計基準は存在意義を有していくのかと思います。

2013,05,01, Wednesday

25年税制改正により相続税、贈与税等いわゆる資産税の改正が行われます。

相続税に関しては、相続税の基礎控除額の見直しと税率構造の変更が行われます。

昭和63年にそれまで2千万円だった定額控除額を倍の4千万円に引き上げた以降、2度の改正により5千万円まで引き上げられてきました。またそれに伴い法定相続人比例控除も引き上げられてきましたが、今回下記のとおり引き下げが行われます。

定額部分 法定相続人比例部分

昭和63年以前 2,000万円 + 400万円×3(法定相続人の数)=3,200万円

平成6年度改正 5,000万円 + 1,000万円×3 =8,000万円

平成25年度改正 3,000万円 + 600万円×3 =4,800万円

このようにバブル期前の水準に近くなりました。

さらに平成15年度改正により70%から50%に引き下げられた最高税率が55%に引き上げられます。

さて、諸外国の相続税の負担は、どのくらいなのでしょうか

主要国の相続税の負担率 2012年7月現在 (注)財務省HPより

上記図は、配偶者と子2人の場合の税額の負担率を表しています。イギリスの税率は一律40%、アメリカは、18%~35%で、これらの国は遺産に対して課税する遺産税方式を採用しています。フランス、ドイツなどは、取得した者に対して課税する取得税方式を採用しており、ドイツは、配偶者及び子には、7%~30%、兄弟姉妹には、15%~45%となっています。また我が国は、遺産を法定相続分で取得した場合の税額の合計を取得した者で按分するという法定相続分方式が採用されています。この方式に関しては、前自民党政権時代に、遺産取得税方式への転換が議論されており、今後も再び議論されることも考えられます。

東京本部 市川多余

2013,03,14, Thursday

■ 健康診断は福利厚生費?給与?■

私見になるかも知れませんが、会社にとって最も大切な財産はヒトだと思っています。

ゆえに、共に働いている職員の健康管理をすることは企業として重要なことです。

また、事業者には労働者に対する健康診断の実施が義務付けられています(労働安全衛生法第66条)。

では、会社が健康診断や人間ドックを受診させ、係る費用を負担した場合の経理処理はどうなるのでしょうか?

当然に福利厚生費として処理され、給与課税されることはないのでしょうか?

結論としては、以下の要件を備えていれば福利厚生費として処理することが出来ます(所得税法基本通達36-39)。

①全社員を健康診断の対象者としなければなりません。

但し、35歳以上のものに限る等の制限を設けることは可能です

②社員全員分の費用を会社が負担することが必要です。

③著しく多額と認められないことが必要です。

課税庁としても健康診断の受診自体は肯定するものの、無制限に認めると特定役員のみの高額な医療費まで法人経費にされることを懸念し、上記の制限を設けたものと想定されます。いずれにしても、定期的な健康診断・人間ドックの受診により社員全員の健康管理に努めたいものです。

最後に、消費税に関して、自由診療については課税仕入れとなり、社会保険診療は非課税仕入れになります。

公認会計士・税理士

楢原 英治