2015,01,05, Monday

平成27年が幕をあけました。例年ならば、お正月休暇前に政権与党の税制改正大綱が発表されていますが、本年は、アベノミクス解散により仕事納めの後、12月30日に発表となりました。

平成27年は、すでに平成25年に改正されて相続税の改正が施工になります。基礎控除の見直し、税率構造の変更等、具体的には、配偶者、子2人で今まで8千万円でしたが、改正により4千8百万円と減額されています。相続税の最高税率が50%から55%へ引きあげられました。

さて年末に発表された税制大綱では、法人税の実効税率の引き下げを実施する。また高齢者から若年層への資産の移転を促進するため住宅取得資金の贈与の非課税枠の拡大、未成年者版NISA制度の創設、教育資金の贈与税の非課税制度の延長等があります。

住宅取得資金の贈与は、現行500万円(エコ住宅1000万円)から1000万円(エコ住宅1500万円)へ拡充されます。未成年者のNISA口座では80万円の非課税枠が創設されます。

税制をご利用される方、節税対策をされる方は、自己判断をせず専門家(税理士)へご相談ください。(もちろん当法人へ)

税理士法人優和 東京本部 市川多余

2014,12,15, Monday

現在、全会社のうち約7割が欠損法人と言われています。欠損ということは、法人税等は納税しなくてよく、均等割りという最低限の税金を地方に払うだけになります。一瞬節税の必要はないようにも見えますね。そういった状況で顧問税理士から「節税」という言葉が出たら是非聞いてみて下さい。「欠損法人であるわが社にどんな節税があるのでしょうか?」 もし税理士が固まってしまうようでしたら顧問料の見直しまたは税理士変更を考えた方がよいでしょう。景気の良かった時代の流れでそのままの高額な顧問料を払い続けている会社も多く見受けられます。欠損法人であったとしても、実は所得税、消費税、相続税、贈与税など節税方法は結構あるものです。また税金とは違う観点からのコンサルティングという方法もあります。経営戦略を一緒に考えながら相談出来る税理士ならよいですが、そういった対策を長年しないで、放ったらかしにしてきた税理士にこれからも会社のことを相談するお人よしな社長はまさかいないでしょう。毎月訪問してきて、あれが合っている、これは合っていないなどという話しかなく、特に自分から提案のない税理士に高額な顧問料を支払えるような状況でない会社は、是非弊社にご相談下さい。京都、滋賀、東京、茨城、埼玉の社長様、年に一度の面談で的確なアドバイスをしてもらえ、かつ低価格なら言うことなしですね。

税理士法人 優和 京都本部

中村 真紀

2014,12,01, Monday

平成27年1月1日以後開始の相続から相続税の基礎控除額が大きく下がってしまいます。法定相続人が3人の場合、現行では8,000万円が基礎控除額でありますが、これがもうすぐ6割の4,800万円になってしまいます。8,000万円だと実際相続税の納税義務者は少しですが、4,800万円になると今まで相続税がかからなかった人でも相続税の対象となってしまいます。銀行、証券会社、不動産会社、マンション建設会社、税理士事務所など様々な会社が相続税対策セミナーを行っています。その中で気を付ける必要があるのは、「相続税がかかるから賃貸マンションを建設しましょう。」といった誘いです。節税効果以上にお金を使っているようでは何のためにやるのかわかりません。まず、財産がどれだけあって、相続税がどれくらいかかるのかを調べなければ、計画のたてようがありません。税理士法人優和では相続税の簡易試算というサービスがあり、簡単ではありますがだいたいどれくらい相続税がかかるのかを試算します。さらにプラスアルファで今後どのような対策をしていくのがよいかというアドバイスをさせていただいています。改正時期が近づき10月、11月で10件以上の依頼がありました。説明が終わるとお客様から「やってもらって良かった。」と喜びの声がほとんどです。計画を立てる前に本来の目的を見失わないように試算しておきましょう。

税理士法人 優和 京都本部

中村 真紀

税理士法人 優和 京都本部 : 中村

2014,11,01, Saturday

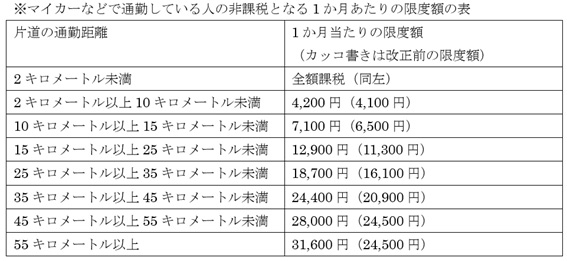

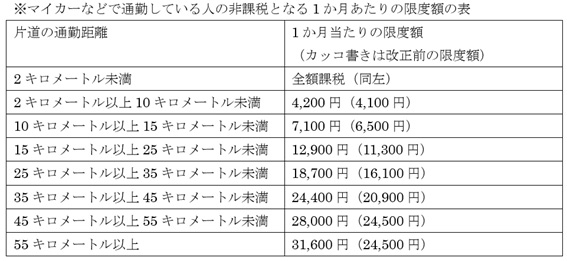

平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する

通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

この改正は、平成26年10月20日に施行され、

平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。

改正前の金額と比較してみると、もう一声!!と言いたくなってしまいました(笑)。

ちなみに、電車・バス通勤者の通勤手当についての改正はありません。

最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が非課税限度額で、1か月当たり10万円を超える場合には、10万円が非課税限度額となります。

以上

2014,10,15, Wednesday

近年、個人住民税の特別徴収を徹底する自治体が増えてきております。

そもそも個人住民税は納税方法が所得税の源泉徴収と違い、個人が自身で納付する「普通徴収」という制度が例外的に認められてきました。例外的にと言いましたが、実際のところ従業員が数人程度の規模の事業所では、概ね普通徴収で従業員が各々納税をしている事業所が多いのではないでしょうか。

ただ、やはり個人ごとに納税をまかせるとなると、滞納をしてしまう方も多くなってしまうということから、このように特別徴収を徹底する動きがでてきました。

埼玉県においては、今月に入り普通徴収を選択している従業員のいる事業所に各市町村から一斉に特別徴収義務者の指定予告通知書が送付されました。

内容としては、下記のような場合のみ「普通徴収該当理由書」を提出することにより、当面の間普通徴収が認められるとのことです。

(普通徴収が認められる条件)

・総従業員数が2人以下の事業所

・他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者)

・給与が毎月支給されていない方(不定期受給)

・専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)

・退職された方又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定の方

従って、従業員ほうから自分は今までも遅滞なく納税してきたし、今後も自身で納税するという理由は通用しなくなり、特別徴収を上記の理由書なく放棄した場合は、特別徴収義務者として指定された事業者が、従業員から徴収すべき税額を放棄又は滞納したとみなされ、原則として納期限後20日以内に督促状が発送されます。そしてそれでも納付されない場合は、事業者に対して滞納処分が行われることとなります。

当然そうなると従業員が納税証明書を取得できない等の不利益を被ることとなります。

細かい点だと、例えば納税額が市県民税の均等割りのみという方については、最初の徴収月である6月にまとめて特別徴収することとなっておりますので、この様な方まで特別徴収の対象となっております。また、従業員が10人未満である事業者は、申請により市区町村の承認を受けることで、年12回の特別徴収税額の納期を年2回とする納期の特例を受けることができます。この場合、所得税のそれとは違い、6月から11月までの分については、12月10日まで、12月から翌年5月までの分については、6月10日までにそれぞれ納入することができます。

以上、埼玉県では、平成27年度よりこのように実施されますが、全国的にはすでに実施している自治体もあり、今後はそのような流れになることは避けられないこととなりそうです。

埼玉本部 菅 琢嗣

2014,09,30, Tuesday

共通番号法、いわゆる「マイナンバー制度」が、平成27年10月より導入される予定です。

具体的にこの、マイナンバー制度とはどのようなものかというと、我々全国民及び全法人等に固有の番号(個人が12桁で法人が13桁)が割り当てられ、その番号を用いて収集した情報を、社会保障・税などのために複数の府省庁や地方公共団体の間で利用される、いわゆる「情報連携」が行われます。

そして、この番号を利用した成りすましを防止するために、これまで利用されてきた住民基本台帳カードを改良した「個人番号カード」が全国民一人ひとりに当該個人の請求に応じて交付するときに本人確認の仕組みが作られます。

それでは、この「マイナンバー制度」によって税金関係はどのように変わっていくのかというと、確定申告においても自分の登録情報などをインターネット経由で確認することができる「マイ・ポータブル」によって、給与や報酬の情報、年金保険料、国民健康保険料等の社会保険料支払情報、株式配当、譲渡損益、保険満期返戻金、保険年金等の金融所得情報、過去の税務申告・納付情報といったものが日本年金機構、各自治体、金融機関、企業、税務当局が一体となって把握することが可能となります。

ここまでの話だと、とても効率的で素晴らしい制度のように思えますが、実際導入する段階においては様々な問題点や疑問点も浮き彫りとなってきます。

例えば、平成27年10月に市区町村を通じて割り当てられた個人番号を金融業界などは、株式配当金や保険金の支払いなど国税庁に提出する法定調書に個人番号を記載するために、証券口座や保険契約などについて顧客に個人番号の申告を受ける義務が生じます。また、一般企業においても従業員の給与支払いを国税庁や地方自治体に報告したり、企業や健康保険料の支払・給付を管理するために、従業員に個人番号を申告してもらう必要が生じます。

実際には、平成27年中にこれらの一連の業務を行うことはかなり負担になるのではないかと思われます。税務申告については、平成28年分から適用となるようですが、平成27年10月は、順調にいけば、消費税増税に時期と重なりますし今後の対応について十分注意する必要がありそうです。

埼玉本部 菅 琢嗣

2014,09,15, Monday

先般記載させていただいております、「NPO法人会計」につき2012年4月1日施行「新会計基準」の大枠(その3・最終回)を記述いたします。

⑨ その他の事業で得た利益を特定非営利活動に係る事業に繰り入れる場合の表示

活動計算書の「当期正味財産増減額」の上に「経理区分振替額」という勘定を設け、その他の事業の区分において繰入額分をマイナス計上するとともに、同額を特定非営利活動に係る事業の区分においてプラス計上することとなる。

⑩ 収支計算書から活動計算書への移行

新会計基準適用初年度の活動計算書の「前期繰越正味財産額」に、適用直前期末の貸借対照表の「正味財産合計」の金額を記載することが必要となる。

⑪ 期首の貸借対照表・財産目録の引継ぎ

新会計基準適用初年度の貸借対照表・財産目録は、前期末に作成された貸借対照表をそのまま引き継ぐことになる。

⑫ 「会計の明確に関する研究会報告書」が示す、現状の会計から移行するに当たっての経過措置

A) 過年度分の減価償却費

従来、減価償却を行っていなかった場合には原則として適用初年度に過年度減価償却費を計上することになる。ただし、期首の簿価を取得価額とみなし、当該年度から、減価償却することも容認されている。この場合の耐用年数は、新規取得時の耐用年数から経過年数を控除した年数とし、その旨を重要な会計方針として注記することとなる。なお、従来資産計上せず購入時費用処理したものについては、過年度損益修正益を計上し、資産計上する必要はない。

B) 退職給付会計導入に伴う会計基準変更時差異

退職給付会計を導入しようとする場合の、会計基準変更時差異については、適用初年度から15年以内の一定の年数にわたり定額法により費用処理することになる。この処理は、会計基準変更時に一括して経常外費用の過年度損益修正額として計上することも含まれる。また、既に退職給付会計の導入が行われている場合は、従前の費用処理方法を継続する。

C) 過年度分の収支計算書の修正

収支計算書から活動計算書へ変更したとしても、それは制度改正に基づくものであるから、継続性の原則に反するものではなく、表示方法の変更等について遡って修正を行う必要はない。

D) 正味財産の区分

正味財産を区分して記載する場合も、遡及修正を行う必要はない。

E) 適用初年度における「前期繰越正味財産額」

上記⑩参照

F) 収支予算書及び収支計算書による代替

NPO法附則(平成23年6月22日法律第70号)により当分の間、活動予算書、活動計算書に代えて収支予算書、収支計算書を作成することが認められている。

東京本部 笠田朋宏

2014,09,01, Monday

平成24年にマイナンバー法案(社会保障・税番号制度)が成立しました。

今まで、年金番号、健康保険の記号、確定申告時の整理番号等目的により番号がすべて違いました。メリットは、この縦割行政の弊害を取り除いて、国民の利便性の向上を図ることができます。

平成27年後半には、個人番号カードが市町村より送付されてくる予定です。

マイナンバーにより、確定申告に添付する国民年金の控除照明書が不要となってきます。

マイナンバー制のように国民にID番号を付す制度は、各国行っています。お隣の国、韓国をはじめとして、デンマーク、アメリカ、フランス、ドイツなどID制度を採用しています。ただし、その成立の経緯が異なるためその利用範囲に関しては、各国異なるようです。デンマークは、福祉が充実しており税金福祉からIDにより納税医療から教育の分野まで広く利用されているようです。ドイツなどは、個人情報の保護等の観点から税金に関するもののみに利用されています。

日本では、社会保障と税に限定されて始まりましたが、早くも預貯金等にもマイナンバーを適用するとの政府の決定がなされました。

利便性が向上するのは、よいのですが、くれぐれも情報の漏えいにだけは注意を払ってほしいものです。

税理士法人優和 東京本部

市川

2014,07,31, Thursday

利益を出すにはどうすれば良いか? 答えは2つ。 売上(収益)を増やすこと。 もう一つは経費(費用)を減らすことです。 簡単なことに聞こえますが、なかなか難しいものです。

資本金が1億円以下で一定の法人は、年間800万円までの交際費について全額損金に算入されます。 以前は1割が損金に算入されませんでしたが、交際費を使いやすくするような改正が行われました。

ここで先程の問題を考えてみましょう。交際費が使いやすくなったからと言って、無駄に交際費を使いまくるといのは最悪ということは誰もがわかることです。交際費を使う目的は売上の増加を目的として使う場合、売上の減少を防ぐために使う場合が多いでしょう。ではその交際費が、本当に売上増加等に貢献しているものなのでしょうか? お歳暮お中元などで数年取引がない先に送り続けたりしていないか。数年間行っていないゴルフ場やリゾートマンションの会費を払い続けたりしていないか。1万円の利益を出すために2万円を使ったりしていないだろうかなどを検討する必要があるでしょう。

もう一つ、利益を出すために経費を減らすのは良いことですが、本来使うべきところにお金を使っていない会社が多いです。 交際費がゼロとういう会社も問題があると考えます。一席設けることにより仕事の機会が増えるところ、少額のお金をけちることにより大きな機会損失となります。

経費を減らすことばかりでは、単なる縮小に繋がってしまします。逆に経費を増やすことにより売上を増加させるといった拡大志向でありたいものです。仕事が忙しく作業ばかりしている方は、是非一度キーマンとなるべき人に声掛けをして交際費を使ってみるのも面白いですね。

税理士法人 優和 京都本部 : 中村

2014,07,15, Tuesday

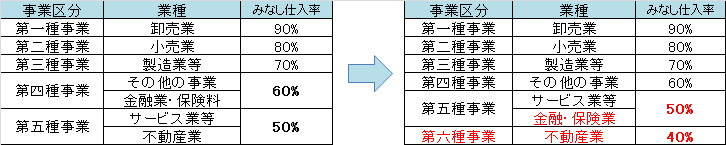

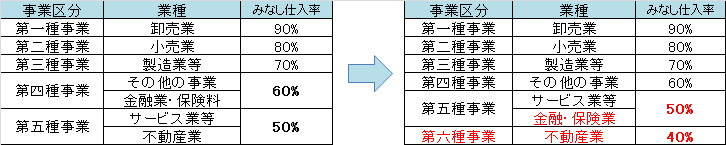

簡易課税制度とは、事業者の基準期間(その課税期間の前々年又は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下で、その課税期間開始の日の前日までに『消費税簡易課税制度選択届出書』を提出している場合に、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高に対する税額の一定割合を仕入控除税額とする制度です。

この一定割合(みなし仕入率)は、卸売業(第一種事業)、小売業(第二種事業)、製造業等(第三種事業)、その他の事業(第四種事業)及びサービス業等(第五種事業)の5つに区分し、それぞれの区分ごとに定められています。

簡易課税制度は平成27年4月1日以後に開始する課税期間より改正が行われることとなりました。

大きく変わるのは金融業・保険業及び不動産業で、現行の第四種事業のうち、金融業及び保険業を第五種事業とし、そのみなし仕入率を現行の60%から50%とするとともに、現行の第五種事業のうち、不動産業を新たに新設した第六種事業とし、そのみなし仕入率を現行の50%から40%とすることとされました

※保険業には、生命保険業や損害保険業の他、保険代理店が含まれます。

※不動産業には、不動産賃貸業、駐車場業、不動産管理業、土地建物売買業、不動産仲介業が含まれます。

前述のとおり、この改正は平成27年4月1日以後に開始する課税期間より適用されますが、この適用開始日に関しては、経過措置が設けられています。

消費税簡易課税制度選択届出書を提出していない事業者が平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すると、届出書の強制適用期間である2年間は改正前のみなし仕入れ率が適用されることになります。

これに伴い簡易課税制度を選択している会社は、簡易課税制度と本則のどちらが得かをまた検討しなおす必要が生じてくるかと思いますし、これから簡易課税制度の適用を行う会社は、みなし仕入率の経過措置の利用の検討が必要となります。

選択届出書の提出期限は、基本的には適用しようとする課税期間開始の日の前日までとなっているため、平成27年4月から簡易課税の適用を開始したければ、平成27年3月中に検討し、提出有無を決定する、としてしまうと今回の経過措置の適用を受けることができません。

経過措置の適用を受けたい場合には、平成26年9月末までに届出書を提出する必要がありますので提出漏れのないよう注意したいものです。

茨城本部 香川