2015,11,17, Tuesday

マイナンバーの配送が始まり、お手元に届いている方もいらっしゃるかと思います。

同時に企業には年末調整に関する資料が送付され、そろそろ年末に向けた業務の準備をされているのではないでしょうか。

平成28年度分の扶養控除等申告書より、本人確認及びマイナンバーの確認を行うこととなり、準備は例年以上に大変なものになっていることでしょう。

そうした中、平成27年度の税制改正大綱により日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化がされました。

例えば、生計一親族(仕送りなど必要)で、年間の合計所得金額が38万円以下であれば、例えその方が海外に住んでいても、日本で扶養控除の対象にすることは可能です。

そして、外国人でも日本国内の居住者であれば、日本の年末調整対象となります。

しかし、これまでは外国の扶養親族は日本の税務署ではその人数の正確な数を把握することが困難で、それを逆手に取って扶養人数を実際以上に増やして扶養控除を受けているという実態が散見されていました。

そこで、平成27年度税制改正では、【日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用を受ける納税者に対して、確定申告書等に「納税者の親族であることを確認できる書類」、「納税者が親族の生活費等に充てるための支払を行ったことを確認できる書類」を添付し、又はその確定申告書等を提出する際に提示することを義務付ける】ことの一文が追加されました。

上記の「親族関係書類」とは、次の1又は2のいずれかの書類となります。

1)戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類でその非居住者がその居住者の親族であることを証するもの及びその親族の旅券の写し

2)外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、その非居住者がその居住者の親族であることを証するもの(その親族の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る)

上記の「送金関係書類」とは、その年における次の1又は2の書類で、その非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるためのその居住者からの支払が、必要の都度、行われたことを明らかにするものとされています。

1)金融機関が行う為替取引によりその居住者からその親族へ向けた支払が行われたことを明らかにする書類

2)いわゆるクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと及びその商品等の購入代金に相当する額をその居住者から受領したことを明らかにする書類

人手不足の昨今、外国人労働者を雇用する機会も増えているかと思います。

ご不明点は、お気軽にお問合せください。

茨城本部 香川

2015,10,15, Thursday

平成28年1月1日より、公社債及び株式等に係る所得に対する課税が大幅に改正されます。

(1) 公社債等の利子所得及び譲渡所得等の改正

国債、地方債、外国国債、外国地方債等の利子所得について源泉分離課税から申告分離課税へ課税方式が変わります。

更に上記国債等は、譲渡所得については非課税でしたが、改正後は20%(所得税15%、住民税5%)の申告分離課税となります。

(このようなことから最近、証券会社等で今年中に国債を償還して、来年からはNISAで再度国債を購入しましょうなどという案内が出されているようです。)

(2) 上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算並びに繰り越し控除の改正

上場株式等の譲渡損失及び配当所得等の損益通算の特例の対象範囲に上記の利子所得等及び譲渡所得等が加わります。

ここで大きく影響を受けそうなものが、外国国債等で格付けの高い安全な金融商品で運用がなされている外貨建MMF(マネー・マーケット・ファンド)でしょう。(MRF(マネー・リザーブ・ファンド)と間違えやすいのでご注意ください)ここ数年の為替の変動により外貨建MMFを保有されている方の中には多額の含み損益を発生されているのではないでしょうか。

含み損が出ている方は、今年中の売却は絶対に避けるべきでしょう。というのも今年中の売買については損が出ても非課税で他の譲渡所得とも損益通算できませんので、来年以降損益通算が可能になってからの売却をお勧めします。厄介なのが含み益のある方でしょう。

今年中に売却すれば含み益は非課税で来年以降は、20%の課税となりますので、確かに今年中に売却すれば税金はかかりませんが、今後何かのきっかけで大幅な円安になる可能性もありますし、この先の為替の動向を注視しながら検討する必要がありそうです。(個人的には今年中に一旦利益を確定し、場合によっては来期以降に再度トライすることをお勧めしますが・・・)

(3) 株式等に係る譲渡所得等分離課税の改正

これまでは、一般株式等(非上場株式などがこれに該当します)と上場株式等の損益通算が可能でしたが、今回の改正で来年より一般株式等と上場株式等が分離課税の中でさらに分離されて別のカテゴリーとなり、非上場株式と上場株式の損益通算ができなくなります。

もしすでに今年に入って非上場株式の譲渡があり、そのほかに上場株を保有されているのならば、損得ともに損益通算できる最後のチャンスです。

以上、今年も早いもので残り2か月余りですが、そろそろ「ファイナルアンサー」ですね。

埼玉本部 菅 琢嗣

2015,08,01, Saturday

5月27日に『空き家対策特別措置法』が施行されました。

この措置法を簡単に説明すると①安全面で危険なもの②衛生上有害になる恐れがあるもの③著しく景観を損なっているもの、そのような空き家に対して市区町村が所有者に修繕や撤去を命令することができます。

もし、所有者がその指示に従わなかった場合は、最終市区町村のほうで撤去することができるというものです。

全国には820万戸の空き家があると言われており、年々増加傾向にあります。

人口の減少が続けば大きな社会問題になるため、それを防止するためにできた措置法です。

この法律ができたことにより、中古市場に今までなかった物件が出回り、住宅市場の活性化に繋がると思います。

また、空き家を有効利用するといっても思い浮かぶのは、賃貸がありますが、実際にそれを行うには課題があったり、費用もかかったりで、わかっていても決断ができないのが現状ではないでしょうか?

住んでいない、全く手入れをしていない、見に行くこともしていない物件をお持ちの方は要注意です。今はまだ問題ありませんが、10年後、20年後にはこの措置法の対象になってしまうことがあります。

ぜひ有効活用できるうちに当事務所へご相談下さい。

京都本部 加藤

2015,05,15, Friday

「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が平成26年6月20日に可決成立し、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下、一般法人法という。)が改正され、平成27年5月1日より施行されました。

一般法人法が適用される一般社団法人等においては注意が必要となります。

改正の主な内容は、以下の三点です。

① 外部役員等の概念の廃止及び非業務執行理事等の概念の導入

② 責任の一部免除の拡大及び責任限定契約対象者の拡大

③ 監事の会計監査人の選定・解任等の権限の拡大

① 外部役員等の概念が廃止され、非業務執行理事等の概念が導入されました。

従来は外部理事(現在及び過去において、当該一般社団法人又はその子法人の業務執行理事又は使用人となったことがない理事)、外部監事(過去に当該一般社団法人又はその子法人の理事又は使用人となったことがない監事)、又は会計監査人を外部役員等としていましたが、改正法においてその概念が廃止され、新たに非業務執行理事等の概念が導入されました。ここで、非業務執行理事等とは、理事(業務執行理事又は当該一般社団法人の使用人でないものに限る。)、監事又は会計監査人をいいます。非業務執行理事等は、従来の外部役員等を包含する広い概念となっています。

②上記①の非業務執行理事等の概念の導入に伴い、従前の外部理事以外の理事であって業務執行を行っていない者については、責任の一部免除(一般法人法113条1項)が拡大(最低責任限度額が減少)しています。

また、非業務執行理事等であれば、責任限定契約の対象となることとなり(一般法人法115条)、従前の外部理事等の概念と比べると、責任免除の対象者が広がりました。

③会計監査人の選定・解任等については、従来は理事が議案を社員総会に提出する場合等において、監事の同意を必要としていましたが、改正法では選定・解任等の議案の内容の決定権限そのものが監事のものとなりました(一般法人法73条)。

今回の改正に伴い、一般法人法115条に基づき定款において責任限定契約に関する規定を設けている法人において、定款変更が必要となるのかが実務上の問題となっています。

この点、今後も従来の外部役員等に限定して責任限定契約を締結するという法人においては、定款変更の必要はないと考えられています。すなわち、改正法では、従来の外部役員等を含む広い概念である非業務執行理事等との間で責任限定契約を締結することができますが、今後も従来の外部役員等の概念に当てはまる者としか責任限定契約を結ばないという場合には定款変更の必要はないと考えられています。逆に、責任限定契約を締結する対象を非業務執行理事等に広げたい場合には定款変更が必要であると考えられています。

今回の改正による定款変更の要否は法人ごとに異なるため、各法人において検討する必要があります。

東京本部 小林 歩

2015,03,15, Sunday

2015年1月から相続税は税率の見直しや基礎控除引下げによる増税がスタートしています。一方で、贈与税については緩和措置が講じられています。

その中に、少子高齢化の進展・人口減少への対応として創設される「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」があります。

これは、2015年4月1日から2019年3月31日までの間、結婚や子育ての支払いに充てるために直系尊属から金融機関に信託等される金銭等について、受贈者1人につき1000万円(結婚関連は300万円)まで贈与税を非課税にするものです。

従来から生活費や教育費に充てるために扶養義務者から必要な都度受ける贈与は非課税扱いとされているのですが、使途を限定してまとまった金額を動かせるようにすることで富裕層が抱える資産を動かしつつ、結婚や子育てのフォローをより手厚くする狙いがあります。

また、2013年度税制改正で創設された「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」についても緩和されます。

この制度は、祖父母や祖父<直径尊属)から30歳未満の子や孫(直系卑属)に対する教育資金の支出について、子や孫1人あたり1500万円まで贈与税を課さないというもので、子や孫名義の金融機関口座に教育目的の資金をまとめて信託等することが条件となります。

2015年度税制改正では、同制度の対象となる教育資金の範囲に、「通学定期代」や「留学渡航費」等が追加されます。

更に、金融機関へ提出する領収書等に記載された支払金額が1万円以下で、かつその年中の合計支払金額が24万円までのものは、その領収書等に代えて支払先、支払金額等の明細を記載した書類を提出できるとの見直しを行った上で、その適用期限が2019年3月31日まで延長されることになりました。

相続税の増税が行われたぶん、こうした緩和措置を上手に利用していきたいものですね。

茨城本部 香川

2015,01,13, Tuesday

平成27年度税制改正大綱においては、課税ベースの拡大等により財源を確保しつつ税率を引き下げ経済の好循環の実現を力強く後押し、成長につながっていくように法人課税の改革を行うとされています。

この法人課税の改革として、法人課税の改革に係る改正案が挙げられており、その中に、下記の法人税率の引き下げと中小法人の軽減税率の特例の延長があります。

法人税の税率が、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、23.9%(現行25.5%)に引き下げられます。また、中小法人の軽減税率の特例(所得のうち年800万円以下の部分に対する税率:19%→15%)の適用期限が2年延長され、平成29年3月31日以前に開始する事業年度まで適用されます。ここでいう中小法人とは、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の普通法人のうち、資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人等の100%子法人等を除く法人をいいます。

ちなみに、法人税率等が税法の改正により変更され、改正税法が当期の決算日以前に公布されている場合、当期の税効果会計において適用する将来の税率は改正後の税率を適用することになりますのでご留意ください。

東京本部 小林歩

2015,01,05, Monday

平成27年が幕をあけました。例年ならば、お正月休暇前に政権与党の税制改正大綱が発表されていますが、本年は、アベノミクス解散により仕事納めの後、12月30日に発表となりました。

平成27年は、すでに平成25年に改正されて相続税の改正が施工になります。基礎控除の見直し、税率構造の変更等、具体的には、配偶者、子2人で今まで8千万円でしたが、改正により4千8百万円と減額されています。相続税の最高税率が50%から55%へ引きあげられました。

さて年末に発表された税制大綱では、法人税の実効税率の引き下げを実施する。また高齢者から若年層への資産の移転を促進するため住宅取得資金の贈与の非課税枠の拡大、未成年者版NISA制度の創設、教育資金の贈与税の非課税制度の延長等があります。

住宅取得資金の贈与は、現行500万円(エコ住宅1000万円)から1000万円(エコ住宅1500万円)へ拡充されます。未成年者のNISA口座では80万円の非課税枠が創設されます。

税制をご利用される方、節税対策をされる方は、自己判断をせず専門家(税理士)へご相談ください。(もちろん当法人へ)

税理士法人優和 東京本部 市川多余

2014,12,01, Monday

平成27年1月1日以後開始の相続から相続税の基礎控除額が大きく下がってしまいます。法定相続人が3人の場合、現行では8,000万円が基礎控除額でありますが、これがもうすぐ6割の4,800万円になってしまいます。8,000万円だと実際相続税の納税義務者は少しですが、4,800万円になると今まで相続税がかからなかった人でも相続税の対象となってしまいます。銀行、証券会社、不動産会社、マンション建設会社、税理士事務所など様々な会社が相続税対策セミナーを行っています。その中で気を付ける必要があるのは、「相続税がかかるから賃貸マンションを建設しましょう。」といった誘いです。節税効果以上にお金を使っているようでは何のためにやるのかわかりません。まず、財産がどれだけあって、相続税がどれくらいかかるのかを調べなければ、計画のたてようがありません。税理士法人優和では相続税の簡易試算というサービスがあり、簡単ではありますがだいたいどれくらい相続税がかかるのかを試算します。さらにプラスアルファで今後どのような対策をしていくのがよいかというアドバイスをさせていただいています。改正時期が近づき10月、11月で10件以上の依頼がありました。説明が終わるとお客様から「やってもらって良かった。」と喜びの声がほとんどです。計画を立てる前に本来の目的を見失わないように試算しておきましょう。

税理士法人 優和 京都本部

中村 真紀

税理士法人 優和 京都本部 : 中村

2014,10,15, Wednesday

近年、個人住民税の特別徴収を徹底する自治体が増えてきております。

そもそも個人住民税は納税方法が所得税の源泉徴収と違い、個人が自身で納付する「普通徴収」という制度が例外的に認められてきました。例外的にと言いましたが、実際のところ従業員が数人程度の規模の事業所では、概ね普通徴収で従業員が各々納税をしている事業所が多いのではないでしょうか。

ただ、やはり個人ごとに納税をまかせるとなると、滞納をしてしまう方も多くなってしまうということから、このように特別徴収を徹底する動きがでてきました。

埼玉県においては、今月に入り普通徴収を選択している従業員のいる事業所に各市町村から一斉に特別徴収義務者の指定予告通知書が送付されました。

内容としては、下記のような場合のみ「普通徴収該当理由書」を提出することにより、当面の間普通徴収が認められるとのことです。

(普通徴収が認められる条件)

・総従業員数が2人以下の事業所

・他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者)

・給与が毎月支給されていない方(不定期受給)

・専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)

・退職された方又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定の方

従って、従業員ほうから自分は今までも遅滞なく納税してきたし、今後も自身で納税するという理由は通用しなくなり、特別徴収を上記の理由書なく放棄した場合は、特別徴収義務者として指定された事業者が、従業員から徴収すべき税額を放棄又は滞納したとみなされ、原則として納期限後20日以内に督促状が発送されます。そしてそれでも納付されない場合は、事業者に対して滞納処分が行われることとなります。

当然そうなると従業員が納税証明書を取得できない等の不利益を被ることとなります。

細かい点だと、例えば納税額が市県民税の均等割りのみという方については、最初の徴収月である6月にまとめて特別徴収することとなっておりますので、この様な方まで特別徴収の対象となっております。また、従業員が10人未満である事業者は、申請により市区町村の承認を受けることで、年12回の特別徴収税額の納期を年2回とする納期の特例を受けることができます。この場合、所得税のそれとは違い、6月から11月までの分については、12月10日まで、12月から翌年5月までの分については、6月10日までにそれぞれ納入することができます。

以上、埼玉県では、平成27年度よりこのように実施されますが、全国的にはすでに実施している自治体もあり、今後はそのような流れになることは避けられないこととなりそうです。

埼玉本部 菅 琢嗣

2014,07,15, Tuesday

簡易課税制度とは、事業者の基準期間(その課税期間の前々年又は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下で、その課税期間開始の日の前日までに『消費税簡易課税制度選択届出書』を提出している場合に、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高に対する税額の一定割合を仕入控除税額とする制度です。

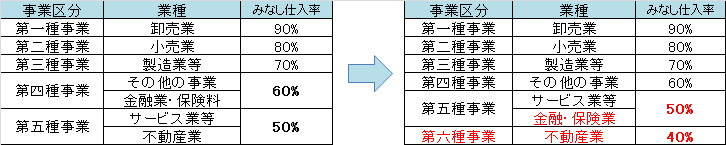

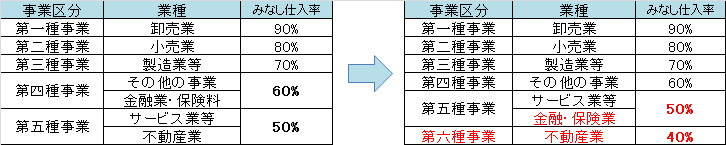

この一定割合(みなし仕入率)は、卸売業(第一種事業)、小売業(第二種事業)、製造業等(第三種事業)、その他の事業(第四種事業)及びサービス業等(第五種事業)の5つに区分し、それぞれの区分ごとに定められています。

簡易課税制度は平成27年4月1日以後に開始する課税期間より改正が行われることとなりました。

大きく変わるのは金融業・保険業及び不動産業で、現行の第四種事業のうち、金融業及び保険業を第五種事業とし、そのみなし仕入率を現行の60%から50%とするとともに、現行の第五種事業のうち、不動産業を新たに新設した第六種事業とし、そのみなし仕入率を現行の50%から40%とすることとされました

※保険業には、生命保険業や損害保険業の他、保険代理店が含まれます。

※不動産業には、不動産賃貸業、駐車場業、不動産管理業、土地建物売買業、不動産仲介業が含まれます。

前述のとおり、この改正は平成27年4月1日以後に開始する課税期間より適用されますが、この適用開始日に関しては、経過措置が設けられています。

消費税簡易課税制度選択届出書を提出していない事業者が平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すると、届出書の強制適用期間である2年間は改正前のみなし仕入れ率が適用されることになります。

これに伴い簡易課税制度を選択している会社は、簡易課税制度と本則のどちらが得かをまた検討しなおす必要が生じてくるかと思いますし、これから簡易課税制度の適用を行う会社は、みなし仕入率の経過措置の利用の検討が必要となります。

選択届出書の提出期限は、基本的には適用しようとする課税期間開始の日の前日までとなっているため、平成27年4月から簡易課税の適用を開始したければ、平成27年3月中に検討し、提出有無を決定する、としてしまうと今回の経過措置の適用を受けることができません。

経過措置の適用を受けたい場合には、平成26年9月末までに届出書を提出する必要がありますので提出漏れのないよう注意したいものです。

茨城本部 香川